Webinar 15 febbraio 2025 “La ginnastica”

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15 si è svolto il webinar “La ginnastica” organizzato dall’Area Convegni & Seminari IUTA.

L’attività sportiva solitamente è praticata con finalità o salutistiche o agonistiche. Le esercitazioni ginniche in genere oggi sono praticate nell’ottica di complemento alle varie attività sportive, ma nella nostra opinione esse dovrebbero contribuire allo sviluppo armonico del corpo, a creare le giuste posture, per il proprio benessere oltre a prevenire disturbi e infortuni. Ma esse hanno altresì una funzione formativa, fortificando il carattere e lo spirito, per essere ─ utilizzando un vocabolo oggi di moda e forse abusato ─ “resilienti”.

Il sostantivo ginnastica deriva dal lat. gymnastĭca e sta a indicare parte dell’igiene la quale tende, attraverso una serie ordinata di esercizi muscolari, allo sviluppo delle membra, a fornire robustezza e agilità al corpo umano; essa è al contempo arte e scienza, soprattutto quando si propone determinate finalità quali per esempio materia d’insegnamento negli istituti scolastici (educazione fisica).

Il relatore Stefano Severoni ha esposto un breve excursus storico sulla ginnastica. Sin dagli albori, tutte le culture umane hanno prodotto forme di pratica motoria ritualizzata, sviluppatesi da alcune attività fondamentali, legate alla sopravvivenza e ai bisogni primari: la caccia, la danza propiziatoria, la guerra. Tali pratiche motorie si sono consolidate gradualmente alla comparsa dell’Homo Sapiens; a esse si affianca, come quarta dimensione, la dimensione ludica, in cui si attestano le prime forme di competizione fisica. Con le grandi civiltà agricole e marinarie dell’Oriente e del bacino del Mediterraneo, le pratiche motorie s’inquadrano in un contesto religioso, in cui divengono fenomeni socialmente accettati e regolati, e da cui ricavano il loro significato. L’esercizio dell’arte della guerra e la necessità di avere milizie sempre addestrate determina che la pratica motoria ritualizzata si orienti sempre maggiormente verso finalità di tipo militare, enfatizzando le discipline che possono formare il buon soldato: corse e marce, combattimento corpo a corpo, uso delle armi. Il distacco dalle necessità militari e l’accentuazione dell’aspetto ludico condurranno alla creazione della civiltà motoria ellenica. Lì l’addestramento militare si sublima in educazione integrale, quella paideia in grado di armonizzare la cura del corpo e la cura dell’anima, e ove l’aspetto ludico genera la pratica dei giochi periodici, manifestazioni sociali e religiose in grado di conferire senso di appartenenza nazionale ai partecipanti. La ginnastica, la quale deriva la denominazione (dal gr. gymnós = nudo) dall’abitudine iniziata nel VI sec. a.C. di eseguire a corpo nudo certe esercitazioni, in Grecia fu praticata prima dai Dori (Cretesi e Spartani). La ginnastica o atletica professionale ebbe sviluppo dal V sec. a.C. La ginnastica si diffuse assai nell’età ellenistica, grazie ai ginnasi, in Grecia e in Asia Minore. A Roma la ginnasticaconobbe alterne vicende enon riscosse comunque altrettanto favore. Infatti, gli antichi Romani non ebbero apprezzamento per la ginnastica atletica, poiché avversi a mostrarsi nudi in pubblico e perché consideravano tali esercitazioni proprie di stranieri, schiavi o liberti. Tuttavia essi non disdegnarono gli esercizi fisici come preparazione per i soldati. Dopo un momento favorevole sotto Augusto (I sec. d.C.), la ginnastica smarrisce la propria fisionomia fino a essere proibita dall’imperatore Teodosio I con l’editto di Costantinopoli (392). Quando cade l’Impero Romano, essi preferiscono gli esercizi con le armi e certi giochi acrobatici. Ma solo nel II Millennio la cultura fisica riscosse nuovo valore. Durante il rinascimento (XV-XVI secc.) essa riacquista la sua importanza paideutica con l’affermarsi di un nuovo modello educativo che persegue l’espressione e la realizzazione della natura umana. Durante il periodo umanistico si conosce una nuova impostazione dell’educazione fisica. Con il sorgere dell’età moderna, l’educazione ginnica inizia a configurarsi come una disciplina specifica e si sviluppano le prime riflessioni metodologiche, ma senza valide basi scientifiche. In tutti i Paesi europei, il nuovo ruolo educativo dell’educazione fisica si esprime nel suo progressivo inserimento nel curricolo formativo dello studente, giungendo sino a prescriverne l’obbligatorietà. Nelle istituzioni ormai è consolidata la presenza di docenti specifici e di luoghi appositi ove svolgerla. Nel XIX sec., abbiamo la razionalizzazione delle pratiche educative e la nascita delle scuole nazionali e dello sport moderno. Si giunge finalmente alla formazione di una completa ginnastica razionale e scientifica. Ciò anzitutto grazie a F.L. Jahn, il quale a Berlino inaugurò la prima palestra pubblica all’aperto, cercando di coordinare le varie parti della ginnastica. Egli consigliò come basilari le esercitazioni preparatorie alla corsa e al salto in alto, introducendo l’utilizzo degli attrezzi. Lo svedese P.H. Ling ideò, di converso, una metodologia ginnica che sviluppasse in modo progressivo il corpo secondo le sue possibilità. A Stoccolma, nel 1814, fu fondato l’Istituto ginnastico e così si diffusero anche in Germania le teorie di Ling, grazie ad A. Spiess, il quale si concentrò sullo sviluppo della ginnastica collettiva. Poi sorse il sistema Jahn-Spiess, dalla fusione dei due metodi. Nel XX sec., di rilievo fu il contributo britannico alla divulgazione della ginnastica. La rivoluzione sistematica fu promossa grazie anzitutto a Th. Arnold e contribuì alla formazione delle normative tecniche che contrassegnano la ginnastica moderna rispetto a quella precedente. In Italia, nel 1844, fu fondata la Società Ginnastica Torino, la prima associazione ginnica italiana su iniziativa di R. Obermann. Nel 1869, con il primo Concorso ginnastico italiano a Venezia, sorse la Federazione Ginnastica Italiana. Dopo 12 anni, nel 1881, a Bordeaux nacque la Federazione Internazionale. La ginnastica acquistò la sua veste “artistica” nel XIX sec. quando, dopo l’esplosione del fenomeno sportivo, si trasformò in una vera disciplina agonistica. La nascita delle varie società ginniche e l’inserimento della ginnastica artistica nel programma delle Olimpiadi di Atene del 1896, trasformano l’agonismo da mezzo per raggiungere lo scopo più nobile della pratica, a fin in sé.

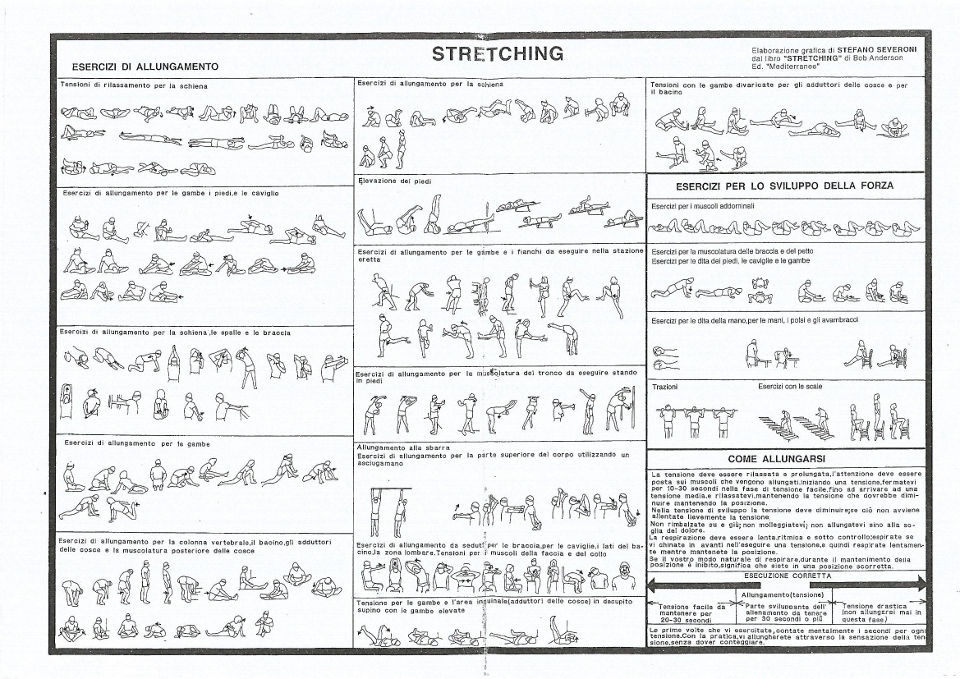

Poi il relatore ─ prima di addentrarsi nelle diverse tipologie di ginnastica: Ginnastica generale. Ginnastica medica. Esercizi di tecnica di corsa/andature. Circuit training. Preatletismo. Mobilità articolare. Allungamento/stretching. Ginnastica propriocettiva. Ginnastica di rafforzamento. Esercizi con sovraccarichi ─ ha presentato il decalogo della ginnastica e la corretta postura.

La ginnastica generale è finalizzata principalmente alla formazione del corpo mediante modelli cinetici idonei, per conservarli in buona salute e prevenire eventuali alterazioni. Essa dev’essere abbinata a uno stile di vita sano, piuttosto che mirare al successo e alle prestazioni proprie della ginnastica attrezzistica, dello sport e del gioco. Essa ha l’obiettivo di porre ordine nei modelli cinetici e non cerca la specializzazione unilaterale. Benché in essa lo spazio per le esperienze sia ridotto, le esercitazioni ginniche sono altresì formative.

La ginnastica medica è finalizzata a restituire al corpo umano ammalato la capacità prestativa originaria o a fargli eseguire performance ottimali grazie ad esercitazioni motorie. Pertanto essa deve adottare modelli cinetici differenti da quelli della ginnastica generale.

Le esercitazioni tecniche specifiche hanno lo scopo di puntualizzare alcuni aspetti particolari del passo di corsa; esse si rivelano essenziali per un corretto apprendimento e consolidamento della tecnica di corsa. Tali esercizi al contempo offrono l’opportunità d’intervenire nello stimolo e nello sviluppo della forza veloce. Eseguire ogni esercizio su un tratto in piano di 20-30 m, ritornando di passo al punto di partenza, anche in abbinamento ad eventuali esercizi con gli arti superiori.

Il circuit training è un ottimo sistema di allenamento realizzato negli anni Cinquanta dagli inglesi Morgan e Adamson, particolarmente idoneo agli atleti per migliorare le proprie qualità. Esso consiste nel compiere in successione un circuito costituito da una serie di 6-18 esercizi, che riguardano, di volta in volta, i differenti settori muscolari. Tali esercizi saranno effettuati in punti prestabiliti di un percorso denominati “stazioni”. Se il lavoro appare assai impegnativo, è consentita l’effettuazione di una breve pausa della durata di 15-30” tra una stazione e la successiva. Il CT permette un adeguato intervento di tutti i segmenti corporei. Ma è bene che, nell’ordine della successione degli esercizi, sia rispettata un’alternanza nell’impegno dei settori muscolari, cioè arti superiori → arti inferiori → tronco → ecc., al fine di coinvolgere continuamente distretti corporei differenti. Per ottenere un effetto maggiormente circoscritto e specifico, si possono eseguire “blocchi” costituiti da 3-4 esercizi, che coinvolgano il medesimo distretto muscolare. Ogni singolo esercizio può essere eseguito sia a carico naturale sia con sovraccarichi (palle ripiene, manubri, bilanciere, giubbotti appesantiti, cavigliere, ecc.), privilegiando movimenti aventi una ben determinata posizione di partenza e di arrivo, al fine di poter contare precisamente il numero delle ripetizioni. Tra una stazione e l’altra potrà essere inserito un tratto di corsa di 100-400m.

Il preatletismo generale è un complesso di attività comprendente tutte le forme di allenamento, aventi lo scopo di conferire una migliore condizione muscolare, costituendo la base indispensabile per successive e più specifiche forme di preparazione. Esso si presenta, pertanto, come una pratica prevalentemente “allenante”, in quanto deve sviluppare armonicamente tutta la muscolatura, ma comporta una componente addestrativa, poiché, oltre a influenzare il sistema muscolare, svolge altresì un’azione stimolante sul sistema nervoso, attraverso esercizi di destrezza. D’altra parte, tutti i movimenti ─ se eseguiti nel tempo ─ incrementano le capacità organiche e ─ se curati nella loro esecuzione ─ sensibilizzano le capacità motorie.

La mobilità articolare è la capacità di movimento di un’articolazione indicata dall’ampiezza delle escursioni in piani diversi. Essa è in rapporto ai legamenti, alla capsula fibrosa, alla muscolatura e alla forma delle superfici articolari.

Tra i mezzi di allenamento che non sono costituiti da corsa, quello più praticato dagli atleti è la ginnastica di allungamento comunemente denominata stretching.Con questo termine s’intende “stiramento”, “tensione”; lo stretching agisce soprattutto sulle strutture del corpo, quali muscoli e articolazioni. Particolare cura dev’essere prestata a tale esercizio molto proficuo per l’elasticità muscolare e articolare, ma esclusivamente un lavoro di adattamento del muscolo a situazioni di sovrastiramento: perciò non bisogna eccedere.

Il termine propriocezione fu introdotto per la prima volta nel 1906 dal neurofisiologico C.S. Sherrington coniugando proprius (sé stesso) e (re)ceptus (ricevere), ovvero: “la capacità del nostro corpo di ricevere sé stesso”, utilizzato per descrivere le modalità d’intervento dei propriocettori, quali organi sensoriali, che sono attivati durante il movimento, con la funzione principale di fornire informazione di retroazione, sui movimenti che l’organismo sta compiendo. Secondo lo studioso Sherrington la propriocezione è ritenuta un “sesto senso” in quanto è regolata da una parte specifica del cervello.

La collocazione stagionale della ginnastica di rafforzamento è abitualmente nel periodo di preparazione e costruzione generale lontano dalla gara. Ma anche in vicinanza di essa si potrà compiere una seduta di richiamo, per esempio, dopo una seduta di corsa lenta di rigenerazione.

La ginnastica isometrica è una metodica di allenamento usata al fine d’incrementare la forza e il tono muscolare. Essa si effettua senza modificare la posizione del corpo ed esercitando una costante pressione contro resistenze che non possono essere superate. La ginnastica isometrica diventò popolare negli anni Sessanta del XX sec., grazie alle ricerche dei due fisiologi tedeschi, Muller e Hettinger. Essi ritenevano che durante le abituali azioni quotidiane le contrazioni muscolari non superano di 1/3 la forza normale del soggetto. I due fisiologi dimostrarono che un training con leggere contrazioni isometriche ovvero superiori a 1/3 della forza normale del soggetto, producono risultati soddisfacenti. Il massimo effetto allenante si ha con contrazioni pari o superiori ai 2/3 della forza normale per la durata di 6”. L’obiettivo primario delle ricerche era quello della riabilitazione fisica di individui traumatizzati. Ma ben presto la metodica si diffuse in ambito sportivo, divenendo di moda nelle scuole.

STEFANO SEVERONI